随着北京中轴线世界文化遗产标志碑在钟鼓楼前揭幕,北京城昔日的报时中心再次见证重要的时间节点。7月27日,北京中轴线列入《世界遗产名录》一周年之际,“北京中轴线申遗成功一周年主会场活动”在钟鼓楼广场举行,活动现场发布了四项标志性成果:《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025年—2027年)》正式发布;《北京中轴线:中国理想都城秩序的杰作》丛书首次发布;《世界文化遗产——北京中轴线》特种邮票启动发行;北京中轴线保护志愿者招募行动”再启程。

在钟鼓楼前揭幕的北京中轴线世界文化遗产标志碑。(北京市文物局供图)

在钟鼓楼前揭幕的北京中轴线世界文化遗产标志碑。(北京市文物局供图)

申遗成功一周年之际,北京中轴线的保护与传承走到了怎样的新阶段?千年的中轴画卷,又将被绘上哪些新笔?答案在政策文件、点滴行动中铺展。

立法升级,保护焕新

“申遗成功不是句号,而是一个新的起点,提醒人们进一步保护这条古都之脊。”北京联合大学北京学研究所研究员、副所长张勃是北京中轴线申遗过程的亲历者,在她看来,申遗成功一年以来,最显著的变化之一便是中轴线保护制度的进一步健全。

继北京中轴线申遗期间“三年行动计划”后,7月27日的活动现场发布了新版的《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025年—2027年)》,提出的工作目标是:到2027年,天坛、先农坛等遗产点腾退整治取得明显进展,北京中轴线国家文物保护利用示范区创建成效突出,北京中轴线历史风貌充分彰显,成为世界文明交流互鉴重要窗口,北京老城不断焕发生机活力,北京历史文化遗产金名片更加光彩夺目。

远眺北京中轴线(北京市文物局供图)

远眺北京中轴线(北京市文物局供图)

为实现上述目标,新版“三年行动计划”从“加强北京中轴线整体性、系统性保护”“提升北京中轴线保护管理能力”“加强北京中轴线传承利用”“促进北京中轴线文化传播与交流合作”“保障措施”五个方面,明确45项重点任务。

此外,今年5月30日,新版北京中轴线保护法规——《北京中轴线世界文化遗产保护条例》(以下简称《条例》)公布施行。相较原有的《北京中轴线文化遗产保护条例》,新增的“世界”二字不仅表明中轴线作为世界文化遗产的身份转变,更带来保护理念与规则的全面跃升,与“世界标准”进一步接轨。

为了进一步发挥法规对北京中轴线世界文化遗产的支撑和保障作用,准确体现北京中轴线世界文化遗产的遗产构成要素和最新的保护管理要求,《条例》修改了北京中轴线的概念、保护对象和保护措施。

《条例》第二条明确,“北京中轴线世界文化遗产(以下简称北京中轴线),是指北端为钟鼓楼,南端为永定门,纵贯老城南北,全长7.8公里,由古代皇家宫苑建筑、古代皇家祭祀建筑、古代城市管理设施、国家礼仪和公共建筑、居中道路遗存共同构成的,统领整个老城规划格局的建筑与遗址的组合体。”第三条第一项规定遗产点位包括“由钟鼓楼、万宁桥、景山、故宫、太庙、社稷坛、端门、天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群、正阳门、天坛、先农坛、中轴线南段道路遗存、永定门共同构成的建筑与遗址组合体”。同时,在第三条保护对象和第十四条保护措施中,增加“城市天际线”内容。

“中轴线之所以能够申遗成功,社会参与是不可忽视的一环。”张勃指出,《条例》回应世界遗产委员会建议,强化了社会参与机制,广泛吸纳社区居民、企业等多元力量加入保护行列,将这种“自下而上”的守护力量制度化、常态化。

从“我们的”到“世界的”,这条“古都中轴”正化身为连接中外的“文化纽带”,成为世界理解北京的一扇窗口。张勃表示,《条例》的另一亮点,是特别增设了专门条款,要求“加强北京中轴线世界文化遗产的国际阐释展示,推动文化遗产领域的国际交流合作,加强与国际社会的文化互动、文明互鉴。”

7月27日活动现场发布的《北京中轴线:中国理想都城秩序的杰作》丛书便是“加强北京中轴线文化阐释和国际传播的一张新名片,更是一份文明交流互鉴的请柬。”该丛书共5卷,包括中文版3卷、英文版 2 卷。其中,中文版3卷分别为北京中轴线申报世界文化遗产文本、北京中轴线保护管理规划和文本附录中数百幅建筑测绘图;英文版2卷分别为申遗文本和建筑测绘图。相关内容在北京中轴线申遗提名文件的基础上,按照世界遗产大会决议进行了调整。丛书的出版,固化形成了北京中轴线申报世界文化遗产的优秀成果,可以为其他申遗项目提供有效参考,具有重要的历史、人文和科研价值。

一条轴线,带动老城整体保护

“如今的北京老城视野越来越好,越来越适合漫步了。”北京市建筑设计研究院总建筑师李亦农家住西直门,每次去探望住在永定门的父母,她都要穿越北京中轴线和大半个老城区。过去一年,作为建筑师的她注意到许多“润物细无声”的变化:从正阳门展厅的开放,正阳门箭楼附近镇水兽的重现到天桥区域的环境整治,城市肌理在悄然修复。“很多市民可能并未察觉施工过程,某天围挡一拆,眼前就是一个焕然一新的中轴街景。”

先农坛庆成宫整体院落腾退、国家话剧院高层住宅楼降层、前门大街南段御道贯通……工笔细描,连点成线,一条中轴线牵引起老城的整体保护。北京市规划院名城所所长、北京中轴线规划团队负责人叶楠表示,在北京中轴线申遗保护的带动下,越来越多的核心区文物建筑逐步腾退,向公众开放。先农坛庆成宫、正阳门箭楼等重要遗产点陆续对外开放,不仅让市民和游客得以“触摸”历史,也提升了周边环境的秩序感与尺度感。以地安门外大街为例,沿线建筑界面调整后,街道的中轴秩序感更强,视觉感受更加舒展,古都风貌得到实质性复原。

据北京市文物局介绍,今年东城区的清陆军部和海军部旧址、孚王府等文物腾退项目相继启动签约,那王府等已实现预约开放;位于西城区的北新华街近现代建筑已完成全部住户腾退,醇亲王府南府等腾退项目启动签约,进一步推动老城整体保护。

北京中轴线保护理念也外溢到整个老城保护之中。叶楠表示,北京中轴线是15个遗产构成要素组成的整体,因此在编制相关保护文件时着力探索保护的“整体性与系统性”——不仅要考虑文物本身的本体建筑,还要考虑文物周边的环境,包括树木及周边居民生活,这一做法对历史街区、老旧城区乃至其他世界遗产的保护具有示范价值。“文物不是孤岛,我们要把文物、周边环境、市民生活统筹考虑,让保护真正‘嵌入城市’。”

文化赋能,打造中轴“城市会客厅”

从钟鼓楼的暮鼓晨钟,到天桥的曲艺杂耍,北京中轴线也是将一系列活态文化与市井烟火串接成链的文化之轴。随着北京中轴线申遗以来更加注重文化遗产活化利用,这条“城市脊梁”正变为“城市会客厅”,在亲历与共创中,勾连起个体与文化遗产的深层认同。

无同设计主持设计师吴桐曾任教清华大学美术学院,致力于从设计的角度探索传统文化的当代表达。2023年,她牵头策划并设计了《发现中轴》钟楼展,以在钟鼓楼广场上铺开的“跳房子”游戏串联中轴线上的文化密码。“跳房子时观众会踩上不同的数字,而每个数字背后都有着文化解读的空间,比如‘1’关联着‘一条中轴’‘天人合一’‘一元复始’,‘3’关联‘故宫三殿’‘三生万物’……”

钟鼓楼广场上铺开的近百米“跳房子”游戏串联北京中轴线上的文化密码。(吴桐供图)

钟鼓楼广场上铺开的近百米“跳房子”游戏串联北京中轴线上的文化密码。(吴桐供图)

在恢复了历史原貌的钟楼一层,《发现中轴》钟楼展还能让观众“听见中轴”,包括曾回荡在钟鼓楼附近的老北京叫卖声、马蹄声、商队驼铃声……吴桐说,以这种亲切可感的互动形式来挖掘与阐释中轴线的遗产价值,能轻松化解古典文化的厚重,便于大众参与和读解。

再将视线移向南边,从太岁殿到素有“一亩三分地”之称的耤田,再到去年开放的神仓院落和庆成宫,作为北京中轴线遗产点位之一的先农坛开放面积不断扩大,观众量更是成倍增长。北京古代建筑博物馆位于先农坛内,据该馆馆长薛俭介绍,申遗成功之后,先农坛的年观众量已由原来的十来万人次达到百来万人次。

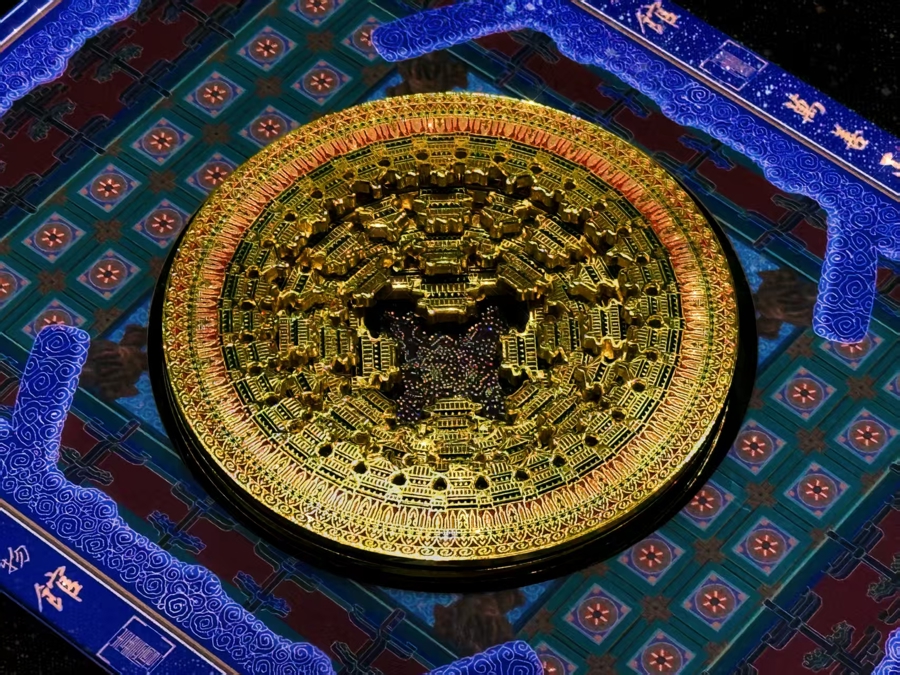

北京古代建筑博物馆的“镇馆之宝”万善正觉殿天宫藻井。(北京古代建筑博物馆供图)

北京古代建筑博物馆的“镇馆之宝”万善正觉殿天宫藻井。(北京古代建筑博物馆供图)

“申遗成功”的东风也为北京中轴线的文化挖掘与传播吹开一片更为广阔的天地。不再局限于砖墙宫阙之间,北京中轴线的文化价值正通过展览、文创等多元方式触达大众。比如北京古代建筑博物馆的天宫藻井冰箱贴,去年一经推出,便火爆出圈,成为了最难买的博物馆文创之一。该冰箱贴的原型是北京古代建筑博物馆的“镇馆之宝”万善正觉殿天宫藻井,被网友誉为“最美天花板”。整座藻井方中有圆,圆中含方,这一小小冰箱贴恰如中国古人天圆地方宇宙观的“掌上缩影”。

北京古代建筑博物馆的天宫藻井冰箱贴。(北京古代建筑博物馆供图)

北京古代建筑博物馆的天宫藻井冰箱贴。(北京古代建筑博物馆供图)

“行中轴、读中国”文物主题游、钟鼓楼夏至音乐会、“印记北京中轴线大众篆刻作品展”巡展、北京中轴线文化遗产传承与创新大赛……围绕中轴线的文旅场景仍在不断更新,文化活动层出不穷,千年文化遗产将继续焕发时代今辉。

领航优配-开户配资-10大配资公司-专业炒股配资咨询提示:文章来自网络,不代表本站观点。